モータの不思議と更なる可能性の探究

第七回 トランジスタとモータの発展

エレクトロニクスと小型モータの急速な発展をもたらした半導体素子がバイポーラ接合型トランジスタ(bipolar junction transistor)でした。また、それに続いて現れたサイリスタ(thyristor)が大型(産業用)モータの制御に変革を起しました。

バイポーラ接合型トランジスタは、長い名称のためにバイポーラ型とか接合型と呼ばれますが、 単に「トランジスタ」と呼んでこのタイプを指すこともしばしばです。

1.トランジスタの利用によって制御する方式がさまざまに発達

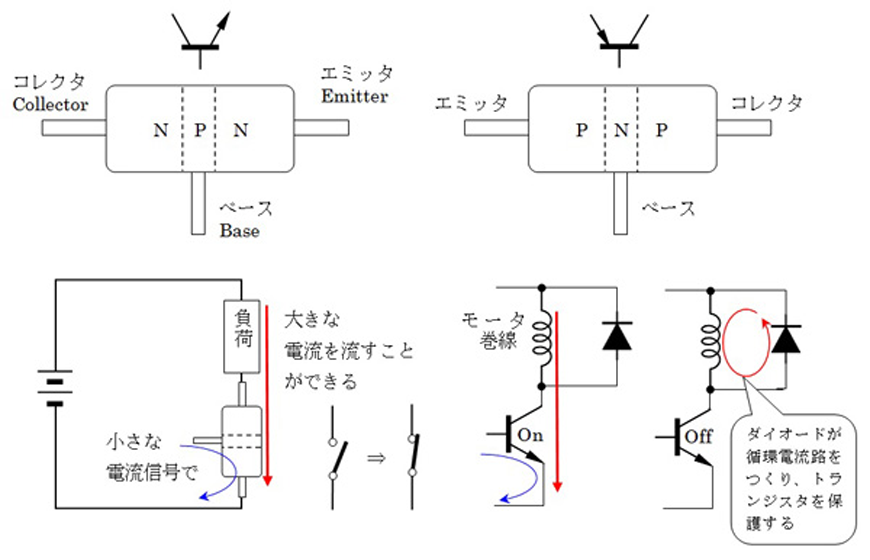

トランジスタは1949年にショックレーによって発明され、真空管にかわるアナログ信号の増幅装置として安定して使われるようになるまでに20年近くを要しました。モータ制御用途にはスイッチング素子としての発達が必要でした。その構造はPNPあるいはNPNのサンドウィッチ構造ですが、多いのはNPN型です。これを電気回路のスイッチング素子として使うのですが、その原理を示すのが図1です。機械的なスイッチと比べたときの最大のメリットは、高い周波数でのオン・オフができることです。

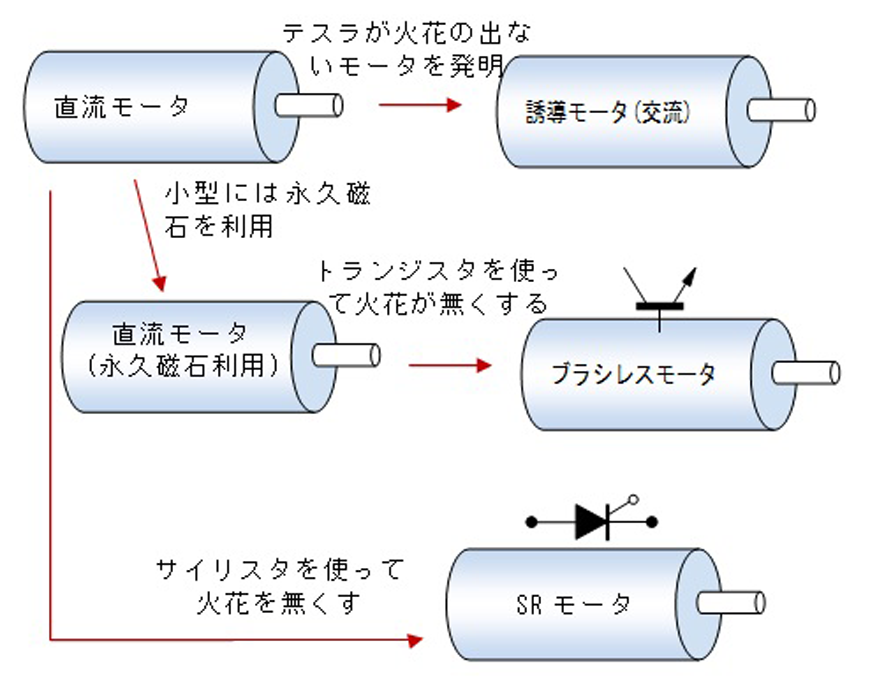

これをモータの駆動や制御につかう方法が急速に発達したのですが、代表的なものがステッピンングモータとブラシレスモータです。この二つのカテゴリーを比較して、総合的にみて経済的な意味が大きいと思われるのがブラシレスモータです。ブラシレスモータは直流モータの性質を備えながらブラシの無いモータです。テスラが火花の発生しないモータを創ろうとしてできたのが誘導モータと呼ばれる交流モータでしたが、ブラシと整流子の機能をトランジスタによって置き換えたのがブラシレスモータです。

スイッチとしての機能およびダイオードの役割

2.トランジスタモータの発展

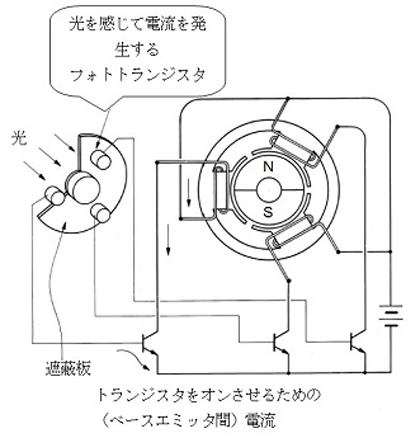

図2はブラシレスDCモータの原理です。初期のころはトランジスタモータと呼ばれたことがありました。現在、ブラシと整流子を備えたDCモータも多数使われているのですが、そのモータのもつ内在的な不思議についてはいずれ紹介することにして、ここではブラシレスモータの不思議を題材にします。この図に示す原理では、光素子を使ってロータ位置を検出する仕組みを描いています。実際にはホール素子と呼ばれる素子が位置センサとして広く使われます。

1970年代になって精密小型モータの分野で大きな技術変革を起こしたのがトランジスタモータ(ブラシレスDCモータ)でした。このモータの用途として大きな需要があったのは、テープレコーダの磁気テープを一定速度で送るメカニズムです。この研究開発は1960年代から始まっていました。それ以前は(第2回に解説した)ヒステリシスモータを使っていたのですが、欠点はエネルギー変換効率が低いこと、電源周波数によって決まる速度でしか運転できないこと、仮に周波数を正確に制御しても若干の速度変動が残ることでした。

トランジスタモータの基本的な原理は図2に示しましたが、ここで重要なことは

・ロータには永久磁石を使うこと

・位置センサによって励磁する巻線のタイミングを決定すること

によって直流モータの性質を得るのです。

トルク(回転力)が電流に比例し、無負荷(空回(からまわ)し)速度が印加電圧に比例します。それによって、モータシャフトに速度センサを付け、その情報によってロータを正確に一定速度に運転する制御技術が進歩しました。

初期のトンジスタモータの典型例が図3の写真に見るものです。モータの構造はヒステリシスモータの構造を継承しています。ロータの位置検出には現在と同じようにホール素子を使っています。やがて永久磁石が発達して安価なフェライト磁石や強力な希土類磁石の出現によって巻線に簡単なものが使えるようになりました。トランジスタモータの最大の用途として伸びたのがパソコンに用いられるハードディスクを回転させるためのコンパクトなスピンドルモータでした。

今日ではコイン(金属貨幣)ぐらいの大きさです。

3.サイリスタの発明がパワーエレクトロニクスを発展させた

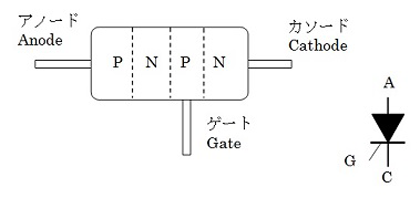

図4に示すようなPNPN構造がサイラトロン放電管の機能をもつことがわかり、Bell研究所とGEの研究成果として1957年に商品化されました。この素子はSCR (Silicon Controlled Rectifier)と呼ばれたこともありますが、これがサイリスタです。前回に述べたように、制御整流素子にはモータを電力回生モードで運電する機能があります。サイリスタは、扱う電流・耐圧・電力消費においてトランジスタを圧倒するもので、これをきっかけに大型モータの制御を含むパワーエレクトロニクスが大きく進歩したのです。サイリスタを使って駆動されるようになったモータ(今日でいえば大型のブラシレスモータ)がサイリスタモータと呼ばれたことがありました。

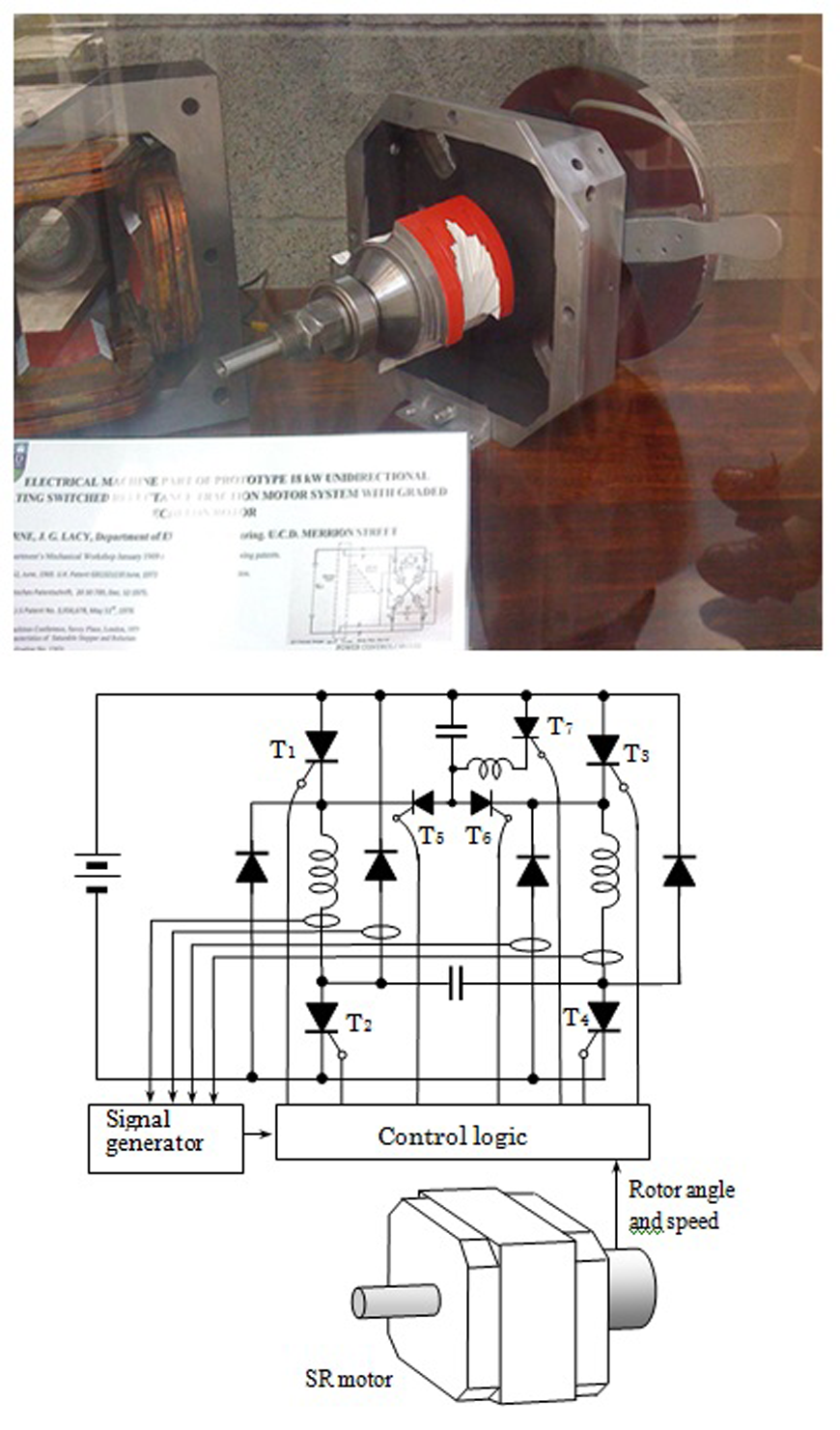

今日ではブラシレスモータにもステッピングモータにも永久磁石を使います。ステッピングモータの発展史をみると、最初は永久磁石を使わない方式から始まりました。その方式のステッピングモータと位置センサを組わせてできたブラシレスモータがSR(Switched Reluctance)モータです。これはサイリスタの発明で可能になった典型例です。図5の写真は1969年にUniversity College DublinでJohn ByrneとJim Lacyが電気自動車用モータを目指して試作した世界最初のSRモータです。駆動回路図をみると、サイリスタは電流をオフ(遮断)するために複雑な回路技術が必要だったことがわかります。

SRモータの歴史的な意味を記しておきましょう。広い回転速度領域を制御できて、起動トルクの大きなモータの需要は電気鉄道にありました。そこに発達したのが直巻(ちょっけん)モータと呼ばれる直流モータです。しかし、直流モータの欠点はブラシと整流子の間に発生する火花がいろいろな障害となるので保守が必要になります。火花の発生がなく広い速度領域で運転できるモータ出現が待たれていました。電気自動車用のモータもその一つです。そこで、永久磁石を使わないステッピングモータを動力用に設計しなおして、ロータの位置を参照しながらサイリスタをオンオフ制御すると直巻モータに近い特性が得られることがモータの理論家の間で知られるようになりました。

(T1~T7がサイリスタ)

4.モータ発展歴史の不思議

過去40年ほどを振り返って小型モータの不思議といえば、なによりも急速な小型化です。とりわけ磁気記録のハードディスクの分野で顕著でした。今日のクラウドコンピューティングを支える技術です。それは強力な永久磁石の開発と利用法によるとも言えるのですが、半導体の微細加工と記録密度の向上がともに進んだことが重要です。磁気ヘッドの位置を精密に制御する技術、モータ用の永久磁石の分野、磁気記録に適した材料開発や記録方式の研究のいずれにおいても日本が先端を走ってきました。これらが連携しながらブラシレスモータの技術を推進できたことを奇跡と思うのは筆者一人でしょうか?

図6は今回とりあげたモータの流れを図式化してみたものです。ただし、次回で解説するようにバイポーラ接合型トランジスタが進歩して、サイリスタに代わり、IGBTと呼ばれる便利な素子が大型のモータ制御には使われるようになりました。電力回生はサイリスタよりも効果的にできるようになります。

次回はこれをテーマとします。

(William Bradford Shockley Jr. 1910年2月13日 - 1989年8月12日)

ロンドン生まれのアメリカの物理学者で、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンと共にトランジスタを発明し、3人で1956年のノーベル物理学賞を受賞。

第2次世界大戦終戦後、ベル研究所に固体物理学部門ができて、ショックレーと化学者のスタンレー・モルガンが指揮することになった。スタッフにはジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンらがいた。彼らの目標は、真空管に代わる半導体を見つけることだった。バーディーンが半導体の内部に電界が侵入できないことを示す表面準位の理論を提案して研究が進展し始めた。1947年12月、バーディーンとブラッテンは点接触型(point-contact type)として知られるトランジスタを完成させ増幅機能を確認した。この方式は半導体理論の進展にとっては重要だったが実用化は困難だった。

今日の用語で電界効果型と呼ばれる方式に関心をもっていたショックレーがこの点接触型の発明にかかわっていたどうかの激しい論争が起きた。これに嫌気がさしたバーディーンは超電導の研究に転向した。一方、ショックレーは独自に接合型(junction type)と名付けたトランジスタを作る研究を続け、1949年4月その動作原理を証明した。これによって生まれた発明が今日のバイポーラ接合型と呼ばれるトランジスタである。

日本では、1948年に東北大学電気通信研究所の渡辺寧(やすし)教授がGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に召集されたとき、ゲルマニウムを使ったトランジスタの発明のニュースを知った。かねてより類似の研究をしていてその重要性を熟知していた渡辺は、当時、首相官邸の近くにあった通商産業省の電気試験所に伝達して大学のある仙台に戻った。これが日本の半導体産業の起点になった。筆者(見城)はその当時のことやゲルマニウムを手にいれる対策などについて渡辺らからユーモアを交えて直接聞いたことがある。