モータの不思議と更なる可能性の探究

第六回 電子素子の進歩とモータ技術の発展

モータに関するあまたの不思議のなかで最大の不思議は、たくさんの種類のモータがあることです。これらのモータを駆動するには、電源からモータに電流をうまく供給する装置が必要です。そのために発達した電子素子(デバイス)にも多くの種類があって、使い方もいろいろです。電子素子の進歩とそれが新しいモータの出現を促した足取りをたどることにしましょう。

1.モータの動きを制御する初期の電子技術

モータの分類をかたるとき、モータには「直流モータと交流モータがある」と書きはじめることがあります。その背景には、直流を印加するだけで回るモータと交流を流すだけで回るモータがあるのだという考えがあります。電気技術の発展の初期に電池の発達があって、電池にかわる直流発電機が発明され、それが直流モータにもなることがわかりました。当時の直流モータが激しい火花を発生しながら回るのをみたテスラが交流モータの発明を思い立った物語は初回に書きました。それでは、直流モータと交流電源という観点から説き起こしましょう。

交流電源で直流モータを制御したい ― 速度の調整

交流の遠方への送電はトランスを使って高い電圧にしておこないます。昔の技術では直流送電の昇圧が困難だったので、いまでは直流送電も使われているのですが、やはり交流による送電が普通です。交流モータの回転数は電源の周波数によってきまるので、普通の50/60Hzでは広い範囲の速度調整には不便です。一方、直流モータは速度調整に適しています。そのため、交流電源で直流モータを回して速度調整をしたいという要求は産業技術の自然の流れでした。それでできたのが制御整流素子です。

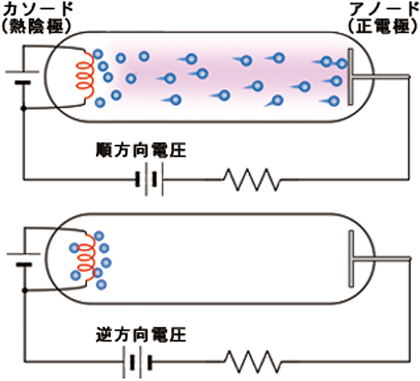

交流を直流にする2極放電管

典型的な放電管では図1に描いているように、ガラス球の中に希ガス(ヘリウム,ネオン,アルゴンなど)が封入されています。電極は2つあって、一つは金属(あるいは炭素)でプラスの電圧を与える正電極(アノード)、一方は熱陰極(カソード)と呼ばれるもので、フィラメントによって加熱してそこから電子が飛び出るようにします。カソードを基準にしてアノードに電圧を印加すると、カソードから飛び出した電子がアノードに向かって速度を増しながら気体原子に衝突してこれを電離してさらに自由電子を増やします。このとき気体はグロー(glow)を発生します。この状態がプラズマ(plasma)です。

では、2つの電極に印加する電圧のプラスとマイナスを入れかえるとどうなるか?電流は逆流できません。アノードは熱せられておらず最初の電子放出がないからです。ですから、この装置には交流を直流になおす作用(整流作用)があることがわかります。ガスを入れない真空のままですと熱陰極から放出される電子だけしか電流を形成しないので、大きな電流の整流ができません。真空管にしても放電管にしても電極が2つのものを以前は2極管とよびました。英語ではdiodeですが、カタカナのダイオードが現在の半導体時代の用語として使われています。

ダイオードがモータの運転にとって必要不可欠な素子であることが広く認識されるようになったのは、これから語る半導体をつかった小さく優れたダイオードが実現してからでした。

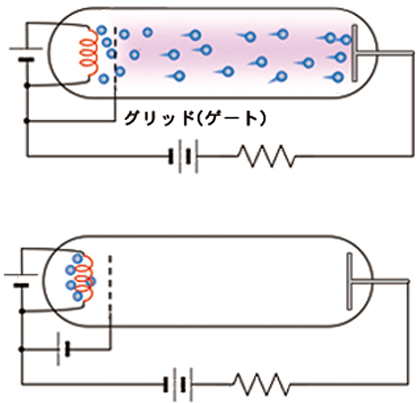

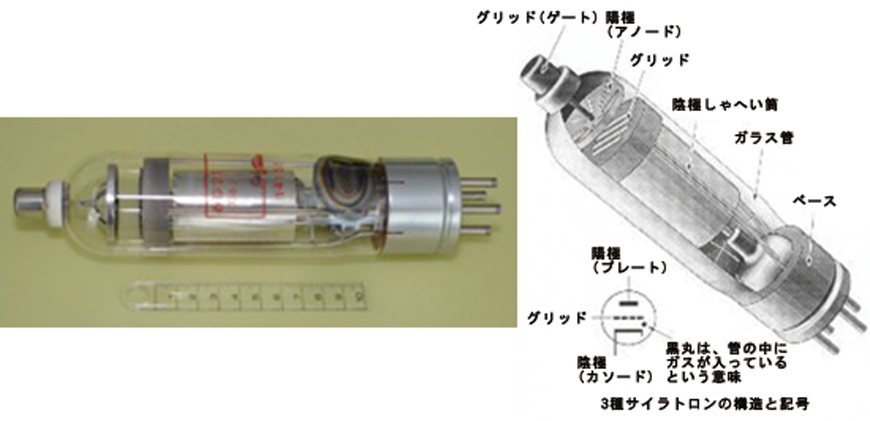

2極管(diode)から3極管(triode)へ ―制御整流素子(controlled rectifier)の誕生

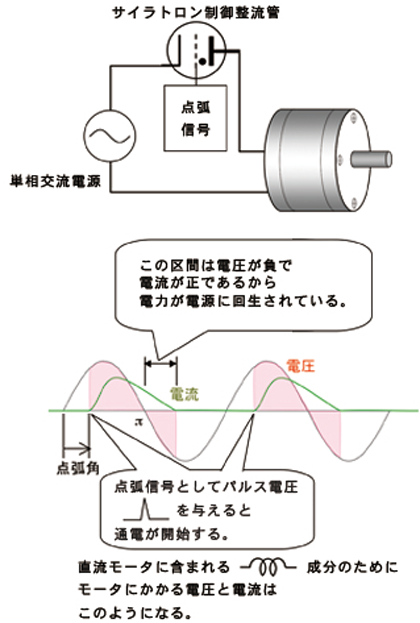

ひとたび通電すると、ゲートでは電流を阻止できません。阻止するためには2極管と同じように、アノード電圧を反転させます。通電の開始をゲートへ印加する電圧で制御できるので、制御整流器とよびます。サイラトロンと呼ばれる放電管(図3)がこのひとつです。

直流モータの速度調整と電力回生

この図には、電圧が反転しても電流がながれ続けている期間があることが見えます。このときに電力(電圧と電流の積)は負です。これはモータの負荷の慣性モーメントに蓄えられている運動エネルギーが電源に電気エネルギーとして帰還されることを意味します。ここでは1/2サイクルのうちのわずかな期間での帰還です。

やがて複数の制御整流器をつかって、運動エネルギーの帰還が連続的にできるようになりました。これはモータを減速するときの効果的なブレーキで、回生制動と呼びます。回生とは機械エネルギーを電気エネルギーに戻すことを意味します。モータとは電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置で、発電機はその逆です。モータは発電機としても使うことができるのですが、モータとして運転中に短時間ずつ繰り返しながら発電機として利用して電力の有効利用を図ろうというのが回生運転です。

サイクロコンバータ

現在では交流モータの速度調整のためにインバータというものを使います。これについては第8回にかたります。通常の50あるいは60Hの交流からそれよりも低い周波数の交流に変換する装置で、第7回に説明するサイリスタを使うものをサイクロコンバータと呼びます。交流モータを使う電気鉄道のための初期の電力変換装置の一つです。サイラトロンやその後に発明された類似のガス管はこの装置のための電子素子にも使われました。これがパワーエレクトロニクス(電力電子工学)の起源だったかもしれません。2.放電管から固体素子へ

1960年代から放電管に代わって固体素子の時代に入ります。プラズマに代わって不純物半導体を電流の通路として、その通行を制御する技術が発達したのです。そのような素子の代表格がトランジスタで、これと並行して様々な電子素子が開発され、モータ技術が大きく花開きましたし、新しいモータが生み出されたのです。これを語るためには半導体素子とはどんなものなのか、すこし知っておく必要があります。

2-1 PN接合

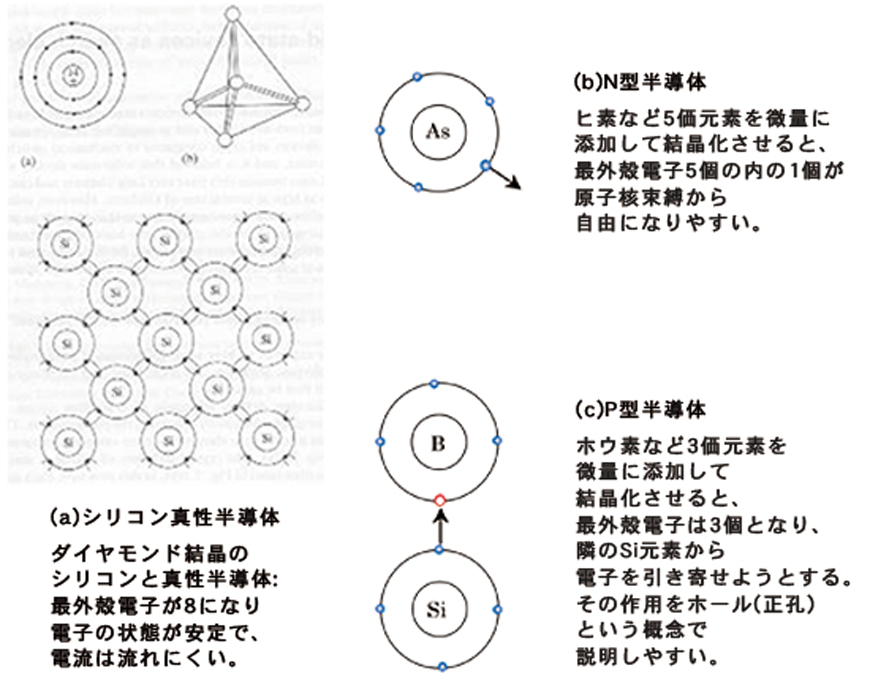

図5(a)に示すように、第4価元素シリコンの結晶はダイヤモンド構造で、ここには電流はほとんど流れません。この結晶をつくるときに第5価元素をわずかに添加すると、図5(b)に描いているように最外殻電子の1個が原子核からの束縛から解放されて自由に動きまわるようになります。これはプラズマ中の自由電子の状態に近いです。添加物を第3価元素にすると、図5(c)に見るように、最外殻電子を隣から奪おうとする作用が発生します。奪われたところは、いわば電子の穴のようなものでホール(hole)とよばれ、プラスの電荷をもった電子として扱うことができるので正孔と訳されました。ただし、陽電子とはちがって,電子の3倍の質量があるかのようにふるまいます。

このような結晶は半導体(semiconductor)と呼ばれます。金属ほどには導電度は高くはなく絶縁体よりは通りやすいという意味で半導体です。純粋なシリコン結晶を真性半導体とよぶのに対して、第3価や5価元素を添加したものは不純物半導体とよばれて、

(1)ホールを使う方式: P型(硼素やインジウムなどの第3価を添加)と

(2)自由電子を使う方式: N型(リンやヒ素やなどの第5価を添加)

の2種類があります。

一つの結晶構造の中にP型とN 型領域を形成したときにできる遷移部分をPN接合(図6(a))と呼びます。PN接合が整流作用をもつことを説明しているのが図6(b),(c)です。真空中やプラズマ中の電子現象と比べて大きなメリットは3つあります:

(1) 半導体中の電流は自由電子のほかにホールによっても発生する。電子とホールが出会うと結合する。

これを再結合と呼ぶのだが、両方が消滅することを意味する。

(2) 真空管や放電管のようなフィラメントを必要としない。そして小型で機械的に壊れにくい。

(3) 順方向のときのアノード・カソード間電圧が低い。

ただし、問題点がなかったとは言えません。たとえば順方向から逆方向に切りかわるときに、自由電子やホールが残っていると、これが瞬間的な大きな電流になることです。完全にオフになるまでの時間を逆回復時間と呼ぶのですが、これを短くすることが鋭意研究されて今日のパワーエレクトロニクスが発展しました。

2-2 光や磁気との感応する素子

半導体の科学は多くの成果を生み出し、モータの制御技術にも大きな変革と発展をもたらしました。少量の電流や低い電圧を入力信号に使って大きな電流を制御する素子の代表格がトランジスタでしたが、光に感応して作動する素子としてphoto diode, photo transistorや photo couplerと呼ばれる素子が発明されました。 磁気に感応する効果としてホール効果(Hall effect)が昔から知られていたのですが、その素材として半導体を使うことによって感度よいホール効果素子ができました。(Hallはこの効果の発見者)

(Irving Langmuir 1881-1957)

プラズマの命名者

ニューヨークのブルックリンで生まれ育ったラングミュアは、地元のコロンビア大学で学んだのちにドイツのゲッティンゲン大学に留学した。帰国後はニュージャージー州の工科大学で教鞭をとったが、教育に生きがいを感じなかったのか、あるいは給料が低かったのか、産業界に入る決意をして、スケネクタディに新設されたGE(General Electric)の研究所に所属したのが1909年である。

会社であるから利益に直結するようなルーチンワークをすることになるだろうと覚悟していた彼に、研究所長は「いろいろと周囲を見渡して何を研究するとよいのかを自分で決めなさい。」と言った。ラングミュアはそれから40年以上この研究所で仕事をすることになるのだが、のちに「GEの研究所には自分が知っているどんな大学よりもアカデミックな自由があった」と述懐している。

彼の最初の成果は白熱電球の寿命を延ばすために電球に窒素を封入することだった。これは真空度を上げようという当たり前の考えの逆で、化学反応しにくい気体で充填しようという発想だった。

1928年、ラングミュアは気体の電気現象の研究を進めてプラズマ(plasma)という言葉をつくった。それは気体を構成する分子の一部が電離して自由電子とイオンに分かれた状態で、肉眼にはぼんやりとあるいは強烈に光っている状態である。気体の電離状態については古くからヨーロッパに研究の歴史があるのだが、ラングミュアが時代を一歩超えたのはプラズマの状態を計測するための探針(probe)を発明したことと、プラズマの状態を表す指標として電子温度という物理量を定義したことである。

真空菅はガラス球のなかを真空にして、電極間を走る電子の量を制御して信号増幅などをさせる装置である。ガラス球にアルゴンやネオンなどの希ガス熱電子陰極を使ってプラズマ状態にすると、大きな電流の整流ができる。ラングミュアは1914年からこの研究にも参画した。さらに電極の数を増やして、整流作用を外部から制御できるようにしたガス管がサイラトロンである。これがGEで商品化されたのが1928年である。サイラトロンは直流モータや交流モータの駆動・制御に使われるようになった。

そのころからラングミュアは研究のポートフォリオを広げていった。彼のゲッティンゲン留学時代の先生だったネルンストが1920年にノーベル化学賞を受賞し、1932年にはラングミュアには界面化学への貢献に対して同賞が授与された。参考までに、サイラトロンの機能を半導体で実現した素子がGEでできあがったのはラングミュア没年の1957年であった。