S/社会

人権・労働慣行

基本的な考え方

当社はグローバルな事業環境における人権への配慮の重要性を認識し、国際的ガイドラインを支持しながら、人権を取り巻く課題の多様化に対応しています。NIDECグループにおけるCSR憲章では人権の尊重を掲げており、CSR憲章を補完する「NIDECグループCSR行動宣言」では強制労働の禁止、児童労働の禁止、差別と非人道的な扱いの禁止、適切な賃金の保証、労働時間と休日・休暇の保証、結社の自由と団体交渉権の保証を規定しています。また、2021年には当社の人権尊重に関する姿勢と取り組みを整理した「NIDECグループ人権基本方針」を策定しました。

近年、職場で発生する労働・倫理問題の多くが人権管理の不備に起因すると言われています。事業所内での人権問題はもちろんのこと、サプライチェーンで発生する労働・倫理問題に関しても自社の責任と認識し、多様な人材が活躍できる職場づくりに努めます。

NIDECグループ人権基本方針

基本的な考え方

当社は、グローバルな事業環境における人権への配慮の重要性を認識しており、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」、「国連グローバル・コンパクト」、「国連世界人権宣言」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「子どもの権利とビジネス原則」をはじめとする国際的ガイドラインを支持し、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進していきます。

適用範囲

本方針は、NIDECグループで働く全ての役員と従業員に適用されます。また、ビジネスパートナー及びサプライヤーに対しても、本方針を支持し、遵守していただくことを期待して働きかけ、協働して人権尊重への取り組みを推進していきます。

人権行動指針

私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、いかなる理由による差別も行いません。強制労働や児童労働を排除し、各国・地域の労働関連法令およびその精神を徹底して遵守し、従業員一人ひとりがお互いの個性を認め合い人権が尊重される差別の無い職場環境を目指します。

<具体的行動指針>

1)人権の尊重

私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、人種、国籍、出身民族または出身国、肌の色、性差、性的指向、性自認、宗教、職制、年齢、障がいの有無、妊娠、結婚歴、所属政党、労働組合員であるかどうか、その他理由によるいっさいの差別を排除します。

また、私たちは、活気ある多様な労働力を重視し、求人、雇用、職場における差別を排除することにより機会均等と処遇における公正性を確保します。

2)強制労働の禁止

私たちは、全ての従業員を本人の自由意思において雇用し、強制的な労働を要求しません。

同様に、サプライチェーンにおける強制労働、債務労働、奴隷労働、人身売買による労働力の利用も容認しません。

また、従業員のパスポート、労働許可証等の身分証明書その他出入国関連書類を保持、破損、没収したり、本人によるそれら書類の参照を拒否する行為を認めません。

3)児童労働の禁止

私たちは、児童労働および若年労働に関する現地法ならびに国際的ガイドラインを厳守します。最低就業年齢は、現地法に定められている就業可能年齢あるいはILO(国際労働機関)が定める年齢(15才以上)のいずれか高い方とします。

また、18歳未満の若年労働者を危険な仕事や夜間業務、時間外労働に従事させることのないよう監視します。

4)適切な賃金

私たちは、最低賃金、時間外賃金、法定給付その他を含む全ての従業員報酬に関する法的要件を充足します。さらに、それを上回る生活賃金の支払いに努めます。

また、非合法または不当な懲戒的減給を行わず、従業員が提供した労務の対価に関する正確な詳細情報が記載された給与明細書を適時に通知します。

5)ハラスメントの禁止

私たちは、従業員や協力会社などに対するセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、ジェンダー、マタニティ、育児・介護休業等、その他一切のハラスメント、嫌がらせ、虐待その他いっさいの非人道的な扱いを禁じ、これらを防止する措置をとります。

6)職場の安全・衛生の確保

私たちは、会社と従業員の協力のもと、職場における従業員の安全と健康を確保し、従業員がその能力を十分に発揮できる職場環境の形成に取り組みます。

7)労働時間と休日/休暇

私たちは、時間外労働時間、最長労働時間に関わるすべての法的要件を充足します。加えて、時間外労働を含む1週間当たりの従業員労働時間が慢性的に60時間を超えるケースが認められる場合は是正措置を講じます。

また、現地法に別段の定めがある場合を除き、従業員に対し1週間に少なくとも1日の休日、ならびに法令に定められた年次有給休暇を付与します。

8)多様性の尊重

私たちは、従業員一人ひとりがお互いの個性を認め合い人権を尊重し、多様性に富んだ人材が協調し合いながら力を発揮できる職場環境を目指します。

9)結社の自由と団体交渉権

私たちは、従業員が自由に労働組合を結成または労働組合へ参加する権利、団体交渉および平和的集会へ参加する権利を尊重するとともに、それら活動に関与しない権利も同様に尊重します。

また、私たちは、従業員またはその代表者が差別、報復、脅迫、ハラスメント等を懸念することなく経営陣と労働条件や経営に関する意見を交換できる環境を保証します。

10)教育・研修

私たちは、全ての役員と従業員が本方針を理解し、定着するよう、国内外の様々な人権課題に対する教育・研修を継続して行います。

11)情報開示

私たちは、人権尊重を果たす取組みと結果について、当社ホームページ等を通じて適切に情報開示を行います。

12)是正・救済

私たちが事業活動を通じて人権に対する負の影響を引き起こした、または助長したことが明らかになった場合、その是正に取り組むとともに、適切な救済を可能とするよう実効的な苦情処理メカニズムを確立します。

13)ステークホルダーとの対話

私たちは、社内外の様々なステークホルダーとの対話や協議を通じることにより、本方針の取り組みを進化させていきます。

制定日:2021年11月30日

改定日:2024年11月29日

ニデック株式会社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者

岸田 光哉

![]()

目標

マテリアリティ

体制・取り組み

人権リスクへの取り組み

当社はNIDECグループ人権基本方針に沿って、人権に関する国際的なガイドラインを支持し、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進していきます。

人権デューデリジェンスプロセスとして、①人権影響評価、②負の影響の停止・防止・軽減、③モニタリング、④情報開示の実施を進めています。

① 人権影響評価

当社は「NIDECグループ人権基本方針」の中で、ステークホルダーとの対話や協議を通じて人権に関する課題の特定を含めた人権尊重の取り組みを進化させることを掲げています。具体的には人権影響評価を通じて事業活動に関連する人権への負の影響の特定・評価に努めており、負の影響のリスクが重大な領域や地域を特定するための従業員や仕入先様へのエンゲージメントの一つとして、NIDECグループとサプライチェーンを対象にセルフアセスメント(SAQ)を実施しています。2023年度にNIDECグループの約300拠点に対して人権に関するSAQを実施しました。サプライチェーンには、アジアを中心に延べ800を超える仕入先様に人権に関するSAQの実施を依頼しており、現状の調査・評価をしています。SAQで得られたサプライチェーンの情報をもとに、人権への負の影響が発生した場合の深刻度と発生可能性の2軸でカテゴリ別にリスクを評価し、対応の優先順位付けを行っています。サプライチェーン以外の領域についても同様に人権リスクの特定を進めてまいります。

② 負の影響の停止・防止・軽減

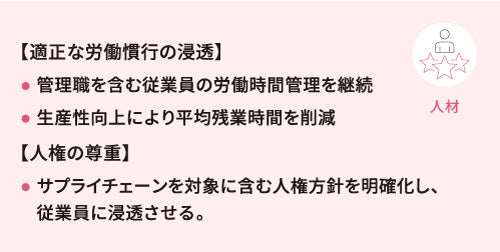

人権推進体制

当社は社長を議長とするサステナビリティ推進会議および担当部門により構成される人権分科会の日々の活動を通じて、負の影響の停止・防止・軽減を図っています。人権分科会の取り組みは取締役で構成されるサステナビリティ委員会により監督されており、定期的に報告されています。また、サステナビリティ委員会への報告事項はサステナビリティ委員長より、取締役会に報告されます。

人権研修

NIDECグループ人権基本方針に関する研修

当社における人権の負の影響の発生を停止・防止するため、毎年、国際人権デーおよび人権週間の期間に合わせて人権の啓発推進を行っています。2022年度より継続した取り組みとして、NIDECグループのすべての従業員を対象に「NIDECグループ人権基本方針」をテーマとした研修(日本国内ではeラーニングによる自己学習)を実施しています。

ハラスメント研修

当社は「NIDECグループ人権基本方針」の中で、ハラスメントの禁止を表明しており、管理職を含むすべての従業員を対象にハラスメントに関する内容を含むコンプライアンス研修を実施しています。2024年度には、当社・グループ会社の役員およびハラスメント相談窓口を担う人事部の責任者を対象に労働時間管理やハラスメントに関連したコンプライアンス研修を実施しました。

内部通報制度

人権侵害およびその可能性が生じた場合、救済を求めるための内部通報制度があります。2023年度の内部通報総数103件のうち、ハラスメントに関する通報件数は34件ありました。具体的な対応が必要な場合は、通報者が不利益を被らないように関係者のヒアリングなど事実確認・調査を行ったうえで適切な措置を講じ、再発防止に努めています。

差別の防止に向けた取り組み

当社は多様性を競争力の源泉として認識するとともに、「NIDECグループ人権基本方針」の中で、あらゆる差別の排除を掲げています。 多様な価値観に触れ、その違いを最大限に楽しみ、活用することの重要性を従業員が実感することを通じて、多様性を受容する組織風土を醸成することや人種、国籍、出身民族または出身国、肌の色、性差、性的指向、性自認、宗教、職制、年齢、障がいの有無、妊娠、結婚歴、所属政党、労働組合員であるかどうか、その他理由によるいっさいの差別を防止することを目的に、従業員が参加するワークショップを国内外で開催しています。

③ モニタリング

セルフアセスメントの実施

新規拠点やM&Aにより新たに加わった拠点を含む約300のNIDECグループの拠点や、主要な仕入先様を対象に児童労働の防止や強制労働の防止の項目を含めたSAQ(セルフアセスメント)を活用し、潜在的な人権リスクに対する是正や防止に取り組んでいます。SAQには以下のような設問が含まれています。

設問事例(社内向けSAQ)

- ・あなたの会社は、従業員が意見を言いやすいよう、NIDECグローバルホットラインを社内に周知していますか?

- ・あなたの会社は、会社に適用される国や地域の法律や規制において違法とされる、あらゆる差別(性別、人種、国籍、年齢など個人の地域や特性またはその認識に基づくもの)およびハラスメント(セクシャルハラスメントを含む)を禁止していますか?

SAQの結果を踏まえ、リスク緩和のために行った具体的な対策は以下の通りです。

是正措置事例(社内向け)

- ・内部通報制度の周知が不十分だった海外拠点において、NIDECグローバルホットラインに関するポスターを掲示

- ・ハラスメント禁止を就業規則に明記していなかった海外拠点において、ハラスメントを禁止する旨を就業規則に追記

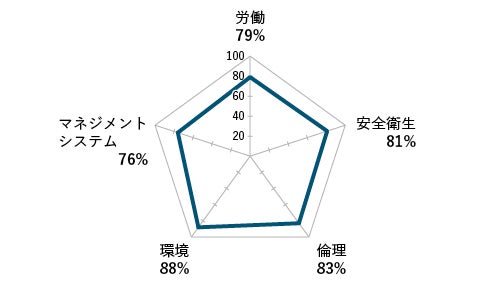

第三者監査の実施

当社従業員の70%以上が集中し、ITUC(国際労働組合総連合)のGlobal Rights Indexでもリスクが高いとみなされているアジア地域においては、RBA行動規範※を参照した自社基準に基づく監査を第三者認証機関との提携によって定期的に実施しています。アジアの主要な生産工場を対象に、従業員の人権に関しては「雇用の自由選択」「若年労働」「労働時間」など7側面に設けられた監査項目を厳しくチェックしています。2018年度は中国、タイ、ベトナムの11生産工場を対象に延べ16回の第三者監査を実施しました。

適合率(2018年度)

これらの結果を踏まえて、以下のような改善への取り組みを実施しました。

・問題の再発防止策に関する文書整備

・労働時間、賃金体系の最適化

・化学薬品等の取扱いに関する漏洩防止教育の高度化

・労働衛生知識の習熟度向上

その他、タイやベトナムなど様々な拠点において作業の自動化を含む時間外労働時間の削減策の検討、災害対策の強化、現地語による各種ポリシーの策定、安全管理手順書等の整備に努めています。

※RBA(責任ある企業同盟)行動規範: 電子業界が定めたサプライチェーン全体の事業活動に対する行動規範

これらの人権デューデリジェンスの取り組みは、サステナビリティ推進会議で定期的に報告しています。

④ 情報開示

当社はすべてのステークホルダーを対象に、人権デューデリジェンスの取り組みを当社のWebサイト、統合報告書、有価証券報告書を通じて報告しています。

ワークショップ・イニシアティブへの参加、企業コラボレーション

2016年度より国連グローバル・コンパクトの署名企業として、ワークショップ等への参加を通じて、外部との積極的な情報交換を行い、適切な労働基準を含め、人権に配慮した事業活動の推進に努めています。その他、様々な業界の人事部門との交流を継続的に実施し、そこで得られた情報を社内にフィードバックすることで、適切な労働慣行の実現やダイバーシティに配慮した組織作りに活かしています。

労働慣行に対する取り組み

賃金や労働時間、休日等の労働慣行に関する方針を「NIDECグループ人権基本方針」の中で掲げており、日本語、英語、中国語を基本に各種言語に翻訳し、グローバルに従業員に周知しています。

労働時間の管理(労働リスクアセスメント)

労働時間の管理については、特に日本において、マネジメント人数の最適化に向けた検討を進めるとともに、36協定の遵守を目的に過重労働発生リスクのアセスメントとして従業員の労働時間管理のマイクロマネジメントを行い、関係各所への報告・連携を実施しています。また、特に長時間労働が見込まれる従業員に対しては、月の途中に一定の労働時間に到達した従業員ならびにその上司に対し、充分なコミュニケーションを通じた業務調整を行うよう周知し、労働時間の適正化、過重労働時間の削減に努めています。